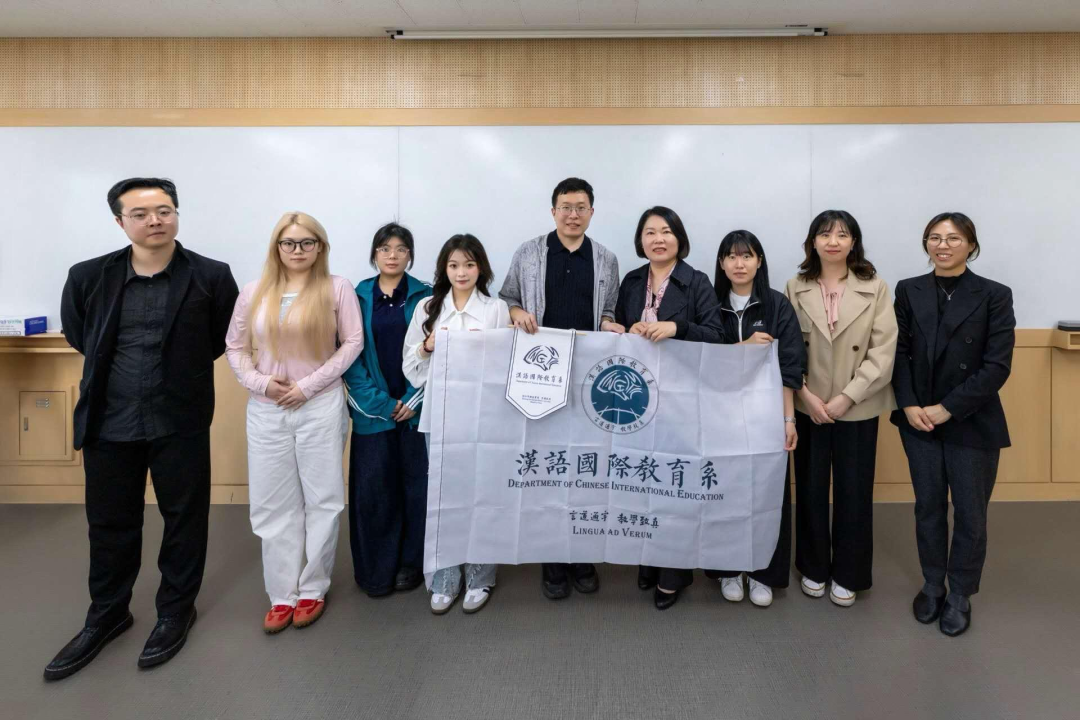

编者按:2025年,我校与韩国淑明女子大学(以下简称淑明女大)正式建立校际合作关系,并成功启动首个合作项目。5月16日,我院汉语国际教育专业2022级学生竺婷婷、周甜甜、陈姿涵、旦增尼曲四位同学作为首批交流学生,赴淑明女子大学中文系开展为期八周的教学见习活动。冯铮老师担任带队指导教师,全程负责学生的教学管理与实践指导工作。接下来,让我们走近22级汉语国际教育班周甜甜同学的交流生活,聆听她的所见、所闻、所感。

作为一名汉语国际教育专业的学生,我一直对海外汉语教学实践充满兴趣。我深深感激学校提供的宝贵机会,才让我有幸前往韩国淑明女子大学,亲身体验国际汉语教学课堂。这次经历不仅让我深入了解了韩国汉语教学的特点,也让我结识了许多韩国朋友,体验了真实的韩国校园文化,并且在跨文化环境中锻炼了自己。

朴教授的学生汉语水平参差不齐——有汉语基础较好的学生,也有刚接触汉语的学生。由于我有一定的汉语教学基础,在朴教授的安排下,我主要负责协助刚开始学汉语的学生跟上课堂进度。课后小组活动中,我花了大量的时间来帮助他们纠正发音,韩国学生在学习汉语发音时,声调是一个巨大的挑战——韩语中没有声调的概念,而汉语的四声对于他们来说很难区分和掌握,我发现学生常常会将第一声和第二声混淆,或者把第三声的曲折变化读得不够准确。为了帮助他们克服这一难点,我尝试了多种教学方法,如通过手势来表示声调的高低变化,或者用音乐的音调来类比汉语声调的起伏。韩国学生在汉语声母和韵母的发音上也存在一些困难,汉语中的“zh”“ch”“sh”与韩语中的发音差异较大,学生常常会发成韩语中类似的音,导致发音不准确。在教学中,我会通过对比韩语和汉语的发音部位和方法,帮助学生找到正确的发音位置,这种对比教学不仅帮助学生更好地掌握汉语发音,也让我学会了如何利用学生的母语知识来辅助汉语教学,提高了教学的针对性和有效性。

卢教授在课堂上安排了一节中文试讲课,由我们为韩国学生授课。课后,我会针对自己的授课过程进行反思:自己的教学方法是否有效,教学内容是否适合学生的需求,课堂互动是否充分等。通过反思,我发现了一些教学中的不足之处:比如讲解生词的时候,要让学生先通过图片了解内容,再结合音、义理解;讲解语法时可以增加实际应用练习,同时采用图片教学和实物互动,这样能避免学生因信息抽象而产生困惑。这种教学反思让我学会了如何不断改进自己的教学方法和策略,使教学更加完善和高效。同时,也让我意识到作为一名教师,需要不断学习和进步,以适应不同的教学环境和学生需求。

见习期间,通过课堂上的互动、课后的交流以及参加一些课外活动,我也结识了很多韩国朋友。这些朋友来自不同的专业背景,有着不同的兴趣爱好,我们会分享彼此的学习经验和生活经历,一起讨论学习汉语的困难和乐趣,互相帮助解决学习中遇到的问题,建立了深厚的友谊。在课后,我们会一起出去吃饭,一起去咖啡厅聊天,增进彼此的了解和感情。在与韩国学霸朋友的交流中,我学到了很多学习的方法,并且让我开始思考自己的学习态度、目标和方法等。我认为这种跨文化的友谊是非常宝贵的,能让我们从朋友身上学习到不同的思维方式和生活态度,并感受到韩国人热情好客、注重礼仪等文化特点,这些特点也会对我们自己的性格和行为产生一定的影响。

在韩国的这段日子里,最让我感动的是与各位老师们的相处。现在回想起来,那些点点滴滴的温暖依然让我热泪盈眶。老师们不仅是学识渊博的汉语教育专家,更是像长辈一样关心我们。老师们知道我们是第一次来韩国,所以会带我们去品尝地道的韩餐。我到现在还记得老师们曾说:“学习语言,也要了解这个国家的饮食文化。”从小到大,我一直觉得自己在大事上是一个特别幸运的人,这次来韩国也是。我感觉自己拥有足够多的幸运,才能遇到这样的好老师们,特别感谢亲爱的老师们,因为有你们,韩国的记忆变得更加美好,这段师生情谊,会成为我最珍贵的人生财富。

见习期间,在冯铮老师的带领下,我还有幸参观了韩国顶尖的延世大学和梨花女子大学。延世大学给我的第一印象就是“大”,但这种“大”并非冷冰冰的空间辽阔,而是处处能让人感受到历史沉淀的厚重与大气。走在校园里,红砖建筑配上爬满藤蔓的墙壁,满是古朴雅致的韵味。梨花女子大学则完全是另一种感觉——校园不大,但精致得像个花园。这里的女生们个个都打扮得体,但绝不是那种浮夸的时尚,而是一种得体的优雅。走在两所名校的校园里,我深深感受到教育的力量。无论是延世大学的恢弘大气,还是梨花女大的精致典雅,都展现着韩国高等教育的独特魅力。梨花女子大学的校训“成为改变世界的女性”这句话突然让我意识到,教育最重要的不是教会我们多少知识,而是让我们找到适合自己的成长方式。这次参访经历,将成为我专业成长路上的宝贵财富。

读万卷书,行万里路。这次赴韩交流,让我真切体会到学校搭建国际平台的价值。这段经历不仅拓宽了我的专业视野,更让我在异国他乡感受到教育的无国界性,带着这份感恩,我将以更开放的心态拥抱未来的学习与工作,努力成为中外语言文化交流的合格使者。