编者按:东京大学联合名校访学项目是聚焦青年学子的学术视野拓展与跨文化素养提升,汇聚日本东京大学、京都大学、大阪大学、好莱坞大学院大学四大知名学府资源打造的暑期交流项目。参与学生将横贯日本关东关西八大城市,在顶尖学府课堂中深度学习专业知识,在沉浸式文化体验中感受日本历史与现代的交融。接下来,让我们跟随22级汉语言文学(师范)专业羊箐箐同学的视角,走进这场兼具学术深度与文化温度的访学之旅,倾听她在日本名校课堂、城市文化漫游中的收获与感悟。

在思辨与融合中打破知识边界

在日本为期一个月的访学经历,始终让我记忆犹新。

我们走访了东京大学、大阪大学等学府,它们没有围墙阻隔,人群自由流动,学术与生活以一种惬意的方式交融在一起。这种开放不仅体现在空间上,更体现在学术氛围中。在东京大学安田讲堂前的广场上,总能看到夹着书本匆匆走过的学生、坐在长椅上安静阅读的市民,甚至还有玩耍的孩童和悠闲的鸽子。大学不再是遥不可及的象牙塔,而是成为城市知识生态有机的一部分。这种无边界的氛围,让人自然而然感受到“知识不应被高墙束缚,而应自由流动、与人共享”的精神。

课程内容有趣而深刻。在“政治中的AI活动动向”课堂上,教授不仅讲解了AI技术演进,更引导我们思考伦理边界与社会结构重塑的可能。他特别以选举智能化、舆论引导算法等真实案例为依托,让我们分组模拟不同利益相关方的决策冲突。那一节课,我们争论得面红耳赤——技术是否正在重新定义民主?隐私与效率之间到底如何取舍?这种没有标准答案的思辨,让我真正意识到,技术的终极命题从来不是技术本身,而是“人何以为人”。

还有一讲是关于“人兽共通感染的预防办法”,我从没想过防疫议题竟能如此紧密地关联生态学、国际政策与人类学,这种跨学科的解读方式打破了我对知识边界的固有印象。教授从“病毒跨物种传播”讲到“热带雨林开发”,从“全球疫苗分配歧辩”论及“文化信仰对防疫行为的影响”。我原本以为这只是一门传染病学专题,结果却变成了一场跨学科的思想马拉松。课后,我甚至主动找了一位环境经济专业的同学继续讨论。那一刻我明白,真正的学问,从不局限于一门一科,而是在交叉与融合中产生新的火花。

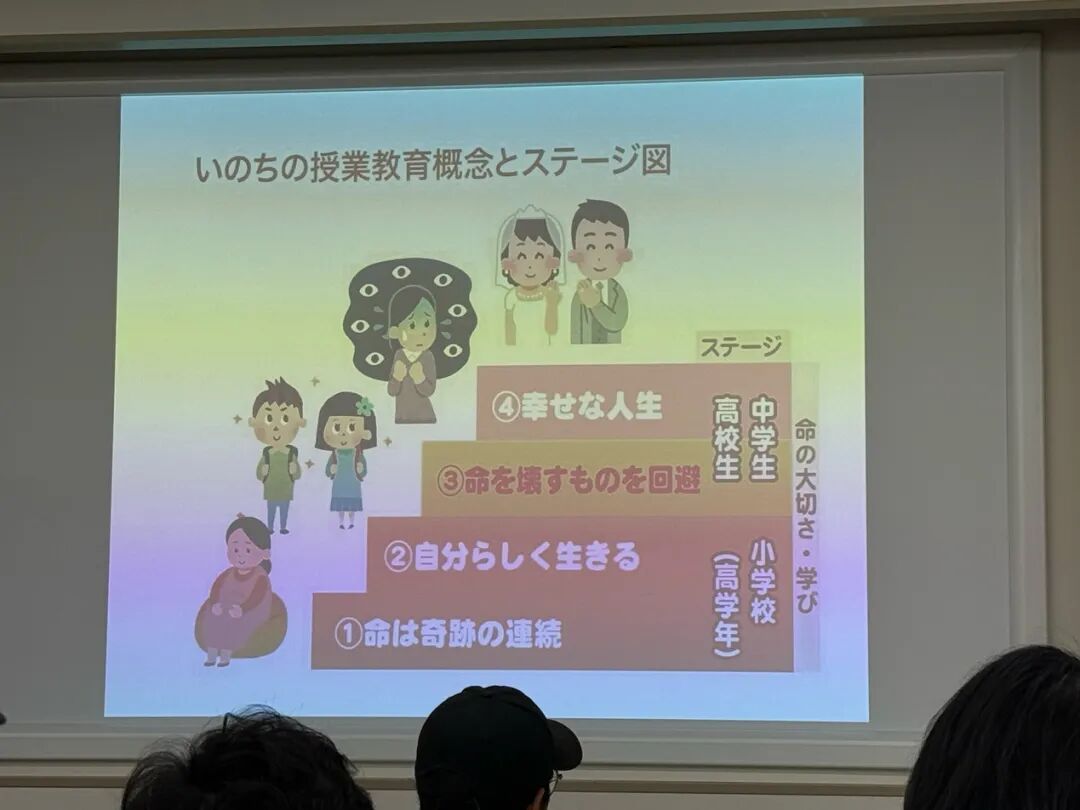

(东京大学的课堂)

(大阪大学的课堂)

(京都大学的课堂)

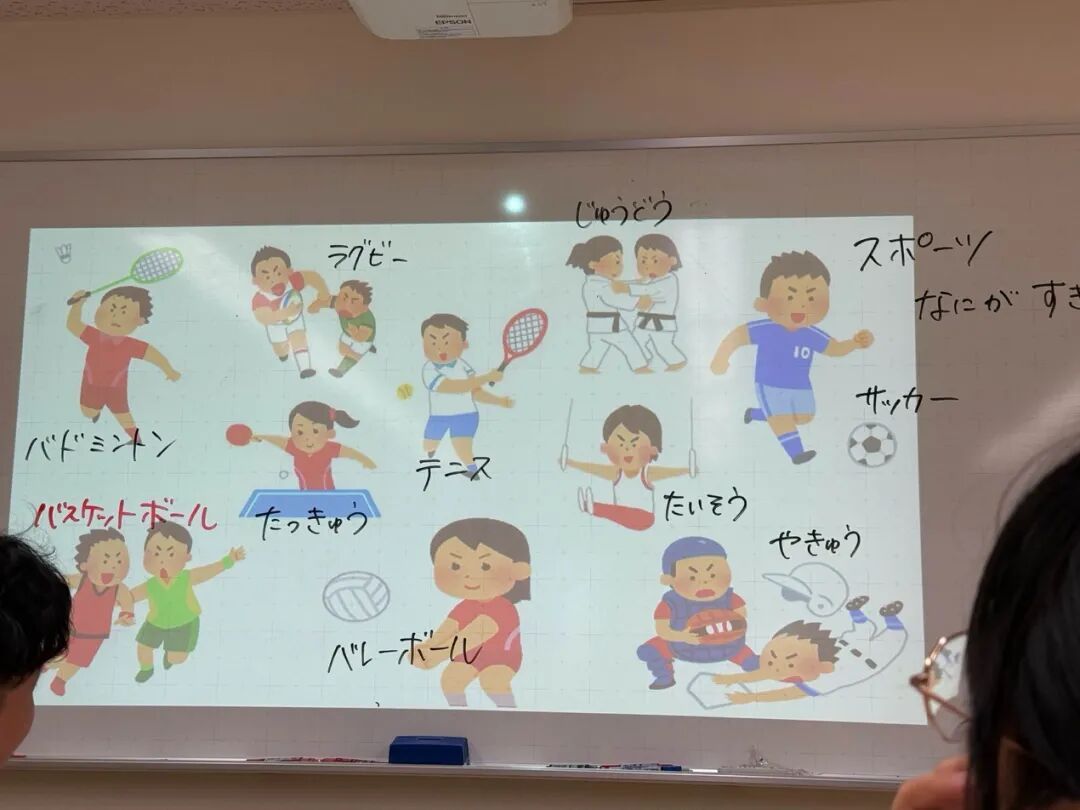

(日本语课堂)

在细微处感受文化与价值观

而课堂之外的经历,是鲜活的异国体验。我们游览了著名的烟花大会,和许多本地人一起坐在河畔,享受花火升空、绽开、坠落,夜空瞬间被点亮的瞬间。那一晚,隅田川畔坐满了穿着浴衣的人们。每当一束花火呼啸着蹿升、绽放,人群便齐声发出“哇——”的惊叹,然后在光影熄灭的间隙陷入温柔的寂静。尽管语言不同,但在此刻的心情是一样的。烟花的美,可能就在于它短暂却极致。人生也好,相遇也好,或许正因为会结束,才显得珍贵吧。

本地人的商业街——并不宽敞的街道两旁开着各式小店,让我体会到了异国的市井烟火。在新宿黄金街的一条小巷里,我们挤进一家只有七八个座位的小居酒屋。老板是个幽默的中年人,一边烤着鸡肉串一边混合日语和肢体语言和我们聊天。背后是泛黄的旧海报、手写菜单和客人们留下的拍立得照片,空气中弥漫着酱油、酒香和欢声笑语。没有宏大叙事,没有文化隔阂,只有热腾腾的食物和陌生人之间因共享同一空间而产生的微妙暖意。我忽然意识到,真正的文化,不在旅游书上的地标里,而在这些看似普通却充满生命力的日常角落。

这些片段并不轰轰烈烈,却让我窥见另一个民族是如何生活的。无论是大学走廊里边吃便当边讨论课题的学生、烟花大会上安静欣赏瞬间之美的民众,还是商业街中小店主人对职业的专注与热爱,都让我更深入地理解了一种价值观:生活可以有序而典雅,也可以热烈而轻松,最重要的是——对自己所处的传统和当下的瞬间怀有敬意。

这或许就是这次访学最大的意义,真正的跨文化理解,不仅在课堂,更在日常生活中。课堂赋予我们框架和视角,而生活,才是文化最真实、最柔软的载体。回国之后,我偶尔还会想起那个夏天的片段:日本的大学里自由流动的风,烟花下齐声惊叹的人群,居酒屋里老板递来的一串烤香菇。它们渐渐内化为我理解世界的方式——更开放,更细腻,更愿意倾听他人背后的故事。访学终会结束,但它所打开的那扇窗,却永远不会关上。