编者按:“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。” 岁月辗转间,中文学院的校友们奔赴四方。那些藏在教室幢畔的求知剪影、同路奋进的惺惺相惜、和母校彼此成就的片段,一直铭记于心。这些过往不仅是青春的印记,更汇聚成文脉赓续的光河,愿读者在文字间,感受到中文人独有的热忱与精神延续 。

今天,让我们走近2025年毕业于我院汉语言文学(师范)专业的吴泽楷,看看他与浙外的故事。

伏案时一缕香气飘来,忽然与四年前初入浙江外国语学院的秋天重叠。走廊尽头翻飞的衣角扬起记忆的风,吹现时光褶皱里那个背着书包拖着行李箱的身影。其实刚刚迈出校园不久,在工作岗位上也还未做出过多探索。回首大学这四年,称得上充实圆满,收获颇丰,留下太多难忘的美好。

作为一名汉语言文学(师范)专业的学生,很多人认为师范生的大学可能是泡在微格教室和图书馆。然而,我想说的是,我的大学生活有师范学习、有学生工作、有社会实践,这些是让我站稳讲台的原动力。

琢玉砺心,师道初成

作为一名即将走上工作岗位的新教师,我先说说我和“师范”的故事。

记得来到中文学院的第一天,马宏程老师寄语“沉下心,多积累”,成为我大学期间前行路上的助推剂。四年的学习中,中文学院的老师更是在各阶段为我的成长保驾护航。学院杨飞群老师、周礼老师如春风化雨般的关怀,辅导员任欣妮老师四年来无微不至的照顾,学生党支部书记郑王梁老师更是以身作则,激励我坚定理想信念。

记得去年6月备战师范生技能大赛,学院邀请了一线名师分享实战经验,还组建了师范生技能大赛集训队,许菁频、陈毓飞、王璐、刘亚斌等诸位教师在备赛期间一遍又一遍的帮我修改教案、指导课例。学院的张孔义教授亲力亲为,从教学设计的整体架构到每一个教学环节的过渡语,从课堂导入的创意构思到总结升华的点睛之笔,都帮我一一修改指点。一个又一个的夜晚里,校园里寂静无声,唯有备赛教室灯火通明,手中的粉笔在黑板上舞动,犹如在生命的乐谱上勾勒出成长的旋律,互相试讲的同学是与我并肩同行的战友,我们相互扶持,一同成长。

作者参加浙江省高等学校师范生教学竞赛决赛

而国际化卓越教师培养创新实验班(以下简称“卓越班”)是我大学成长路上的另外一个主元素。大二那年,我参加了我校第八届卓越班的选拔,有幸成为其中一员。在实验班里,每一位成员都有量身定制的“卓越教师培养计划”。学校给我们配备了师资力量雄厚的导师团,带领我们走进名校、走近名师,亲身感受一线教学的实际情况。卓越班特别创设的“ACT”模式,从“自我身心修养”到“教育文化体验”全方位培养我们。不仅如此,我们还系统学习微格教学、教育心理学,更通过模拟课堂等模式,不断打磨教学技能。犹记卓越班陈丹老师鼓励我要努力“毕业即优秀”,让我从青涩的“讲台小白”逐渐成长为能从容驾驭课堂的“准教师”。

作者参加“萤火虫”晨跑队的晨跑

晨跑队是卓越班带给我的另一笔财富。回想这段时光,是我职业生涯启蒙的宝贵精神财富,更是能激励我一生的精神力量。在何伟强老师的带领下,我在晨跑队中真正懂得了师范生内在素养的重要性,使我真正领悟到晨跑从来不只是跑步,而是真真切切在磨炼自己的内在品质。在晨跑队的日子里,我真正想清楚了——决定一名师范生能走多远,并不是短暂取得的荣誉和成绩,而是他内心宝贵的品质。

在毕业季提前批招聘当中,我接到了来自杭州市十三中教育集团(总校)的橄榄枝,作为初次走上岗位的新老师,我没有丝毫的畏惧,我想这是学校和卓越班带给我的底气和自信。

沃土擎光,芳野生春

第二段故事,我想讲讲四年来与我形影不离的学生工作和社会实践。

在校期间,我曾任校学生会执行主席,期间邱萍、陈超、吴佩玲、吴宗笋等老师帮助我在校级学生工作中不断进步。学生会的工作教会我如何平衡学习、工作和生活,极大地锻炼了我的统筹策划和团队协调能力,也提高了我的工作效率和责任意识。

犹记跨年晚会筹备时,整个学生会团队在各位老师的指导下,从主题构思到节目编排,从舞台搭建到灯光调试,每一个环节我们都倾尽全力。晚会现场,当灯光亮起,音乐奏响,看到台下观众的笑脸,后续如潮的好评,所有的疲惫都化作了成就感。还有校园体验日的组织,迎新晚会的筹备……每一场活动都凝聚着大家的智慧和心血,也见证了我和团队的共同进步。在这些日子里,我们挑灯夜战,只为呈现最好的活动效果;我们齐心协力,攻克一个又一个难题。这段经历,让我收获了成长,也收获了珍贵的友谊和回忆。

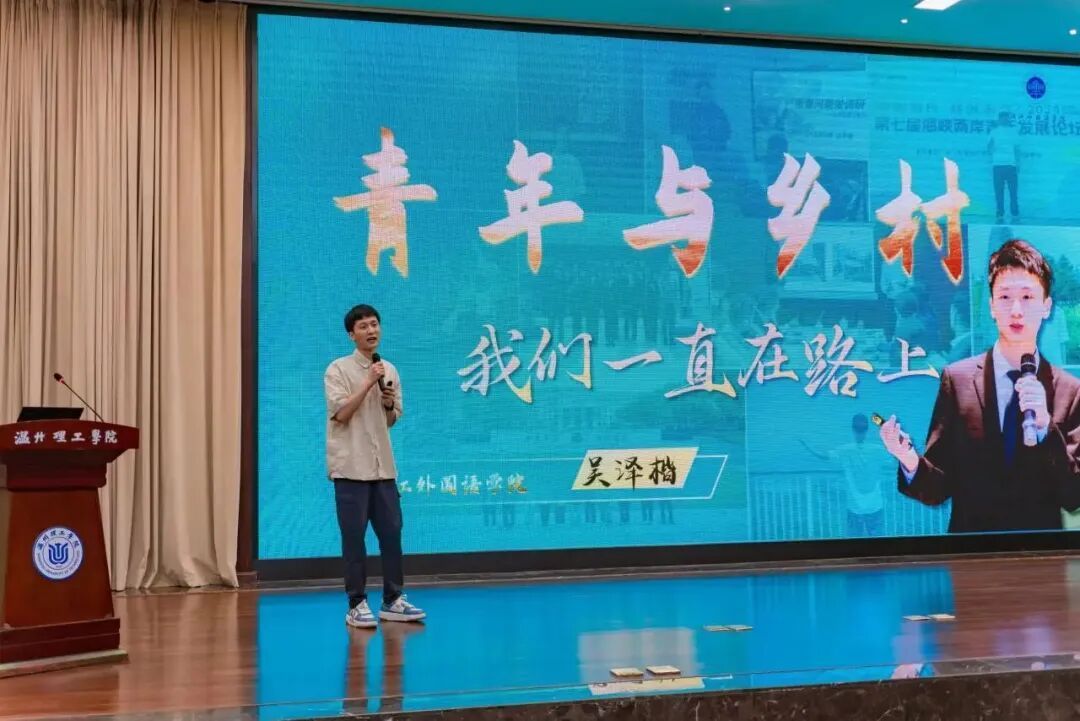

作者参加2025年国家奖学金获奖学生优秀事迹巡回报告会

作者与“乡野”社团的队员们开展田野调研

与学生工作类似,社会实践也是在不断的“干中学”锻炼个人素质。“行稳致远,进而有为。”得益于在学生会培养的团队统筹能力,我大胆地召集了一批志同道合的青年,走出象牙塔,走进乡村,用我们的知识和热情,为乡村振兴贡献一份力量。作为乡野社会实践社团的创始人,我带领团队并充分发掘、培养团队能力,致力用青春的力量推动乡村振兴“开花结果”。马克思主义学院的赵春兰老师带我在田间地头进行调研,将青年心系乡村的种子在我心中播撒。文旅学院的王敏娴老师,帮助我在各项科创比赛中,一路高歌猛进。从家乡杭州萧山的云峰村到余杭民丰村,从桦树村茶叶包装,到绍兴嵊州文旅产品的设计,我和我的伙伴们践行着生态共富理念。同时,我们还走进了大汤坞村、西溪源村、桦树村等村落,用脚步去丈量美好且充满希望的土地。

行文至此,感恩满盈,母校之情,常悟常新。浙外在我成长路上给予的支持与帮助,我满怀感激之情。学校倾其所能,为我们提供了多元的参与机会与全面的实践平台。

最后,给学弟学妹们留下几句成长建议:要敢于去做,愿意去做,勇于尝试,走出自己的舒适圈;要坚持积累,日积跬步,不断沉淀,提高核心素养;要学会忍受“悬而未决”的迷茫状态,锻炼出强大稳定的内核;不要只寄希望于明天,要把握好当下每一刻。我认为成长并非单纯追求从零到有,而是基于脚踏实地和日积月累去收获成就。“厚德、笃学、务实、创新”这是我给自己创建的座右铭,也与诸位共勉。

有些故事结尾,从来不是离别。而是一朵花的香气,从一个夏天,飘到了另一个春天。请相信,那些在浙外流过的汗、熬过的夜、收获的笑,终会在未来的某天,成为你们乘风破浪的勇气。愿各位学弟学妹们带着“明德弘毅,博雅通达”的校训精神,在属于自己的天地里,种出一片繁花似锦的未来

作者简介

吴泽楷,2025年毕业于我校汉语言文学(师范)专业。曾任校学生会执行主席。